本能寺にて信長、横死す――この報せは、あっと言う間に雑賀に伝わった。

先の政変で壊滅的な打撃を受けていた土橋派は、しかし未だ強い勢力を保持していたようで、この報せを受け即座に決起する。まず4か月前のクーデターで、土橋若太夫を裏切った土橋兵太夫・土橋子左衛門の両名を襲い、兵太夫を殺害する(小左衛門は逃亡)。

また信長派の頭目・雑賀孫一を誅殺すべく館に押しかけたが、流石は孫一、戦場で鍛えられた進退の勘所を遺憾なく発揮したようで、館は既にもぬけの殻だった。彼はいち早く織田方の勢力圏内であった、和泉国・岸和田城へと逃げ込んだのであった。

いずれにせよ、雑賀惣国内のパワーバランスは一夜にしてひっくり返る。若太夫の遺児・平丞ら土橋兄弟が土佐から帰還、信長派は駆逐され反信長派である土橋一族が雑賀の実権を握るのだ。新体制となった雑賀は早速、憎き信長を倒した光秀に対し使いを出して連携を試みる。だが光秀からの返書が届いた次の日、「山崎の戦い」にて光秀は討たれてしまうのだ。

その後、中央は羽柴秀吉vs柴田勝家、という対立構造となる。雑賀はどちらにつくべきか――答えははっきりしていた。柴田についた、というよりも秀吉の敵に回ったのだ。なぜか。

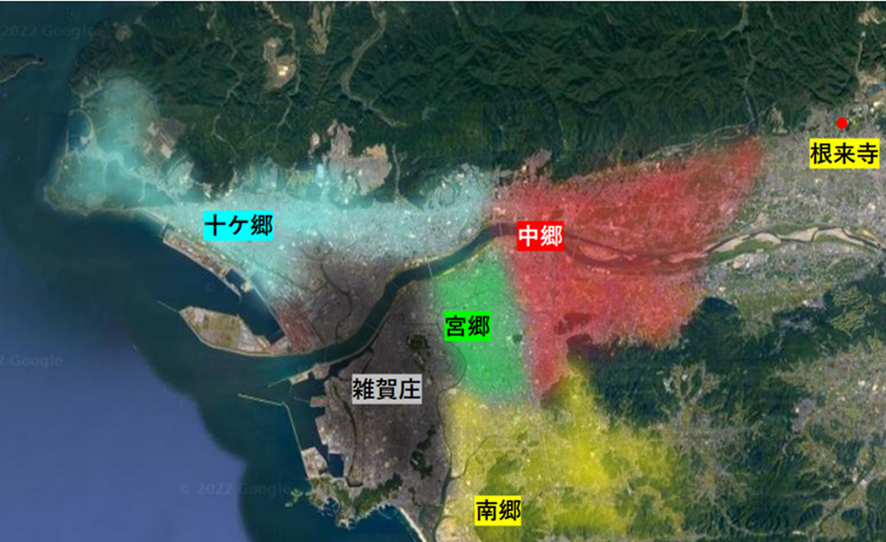

光秀を倒した秀吉は、82年10月に雑賀の隣・根来に対して詰問状を送っている。その内容は「根来の泉州知行はけしからぬ」というもので、要するに和泉国における根来寺の勢力を許さない、という内容であった。

だがそもそも和泉、特に泉南は古くから根来寺の勢力圏内で、その勢力伸長も加地子の買い取りや借銭の担保回収などを行って、長い時間をかけて築いていったものである(相当強引な、強奪に近いものもあっただろうが)。また先の記事で言及したように、杉乃坊などは信長から和泉国における利権を確約されていた気配まであるのだ。これらを根底から否定する秀吉の動きは、根来寺にとっては到底容認できるものではなかった。

隣の根来は、はっきりと秀吉の敵に回った。秀吉は明らかに、畿内の独立勢力を駆逐しようとしている。和泉においてそのような動きに出るということは、紀伊においても同じであろう。根来の次は、雑賀ではないか?――彼らがそう考えてもおかしくない。そして実際に、秀吉はそうするつもりだったのである。ことはもはや信仰の問題ではなく、己らの寄って立つ権益の問題であった。

こうして根来・雑賀連合が発足したのである。名目上は守護家である畠山家、そしてそれを支える有力な国衆ら(湯川家・玉置氏など)も、これに同心した。紀伊から和泉にかけて、巨大な反秀吉連合――紀泉連合が形成されたのであった。土橋氏・泉識坊にとっては、捻じれがようやく解消された形である。

結局、信長の後継者である秀吉と、根来・雑賀は決して相容れぬ間柄であった。新しく生まれつつある統一政権にしてみれば、京の近くに中世以来の古い体質を持った強大な独立勢力が存在するなど、あり得ないことであった。信長が長生きしていても、遅かれ早かれ同じことをしただろう(実際、信長は彼の元に降った近江の有力国衆の殆どを、追放するか誅殺して再編成している)。

秀吉は83年3月の「賤ケ岳の戦い」で勝家を滅ぼした後、翌4月には腹心の武将・中村一氏を和泉国・岸和田城主に任じている。3万石の大名となった一氏は和泉国衆を束ねる立場になったのだが、泉南は依然、根来の支配下にあった。そして秀吉の意を受けた一氏は、根来に対してはっきりと対決する姿勢で臨んだのである。

83年4月から84年にかけて、一氏と紀泉連合との間で和泉を舞台とした小規模な戦闘が散発的に続いている。これら一連の戦いに動員された延べ兵力は、根来衆を主力とした紀泉連合が2万ほど、対する一氏が率いる兵が5千ほどだったようだ。一氏勢は数で不利なところを、夜討ち朝駆けなどの手段で対抗している。

そんな小競り合いが1年ほど続く。お膝元の紀泉をどうにかせねばならぬ――この間、秀吉は紀州征伐を何度か企画していたようだ。84年3月には、本格的に軍勢を動員しようとしていた記録が残っている。だがこの計画は実現しなかった。それどころではなくなってしまったのである。

秀吉と、これまで彼が名目上推戴していた織田信雄との仲が急速に悪化したのだ。信雄は家康と連携を組み、84年3月に秀吉派であった己の家中の三家老を粛清、はっきり敵対関係に入った。「小牧・長久手の役」の始まりである。(続く)