これまでの記事で、鎌倉新仏教を構成する重要な3つのピースのうち2つ、「浄土思想」と「称名念仏」を紹介した。この記事では、最後のピースである「本覚思想」を紹介したいと思う。

この本覚思想、実は現代の日本人の精神性にも深く影響を与えている、極めて重要な考え方なのである。

さて大乗仏教は、衆生を救う教えである。基本的に、すべての衆生には悟りの可能性がある、というスタンスに立つものだ。

人がその内に有している「悟りに至る可能性」、これを「仏性」と呼ぶが、院政期頃よりこの「仏性」という言葉の代わりに、「本覚」という言葉が使われるようになる。同時に言葉の示す意味も変わっていく。

どう変わったのかというと、「人が内に秘めている悟りの可能性」という意味から、「人は既に悟っている」という意味合いに変化したのである。要するに「人々のありのままの姿・修行も何もしていない自然なその姿こそが、悟りの一種の表れなのである」という風に、考え方そのものが変化したのである。

この本覚思想の特徴を、もう少し分かりやすく説明してみよう。この本覚思想は人だけでなく、草木や国土など、自然界全体にまで適用されるのが特徴だ。

この「草木すら仏性を有している」という考え方の源流は、中国仏教に求めることができる。その理論を大まかに分けると2通りあって、ひとつは「人間が成仏するということは、その心に認識される草木なども、結果的に成仏することになる」というもの。もうひとつは「仏の絶対性の前には、人も草木もすべて同じ」というものだ。

だが日本で発生した本覚思想における自然観は、これより更に一段階踏み込んでいる。本覚思想においては「草木の1本1本それぞれが、それ自体で完結して成仏している」と考えるのである。つまり草木は「仏や人との関係性に依存して」成仏しているのではなく、「それぞれが在るがまま、自立的に」成仏していると考えるのである。

この考え方を「草木国土悉皆(しっかい)成仏」と呼ぶ。これによると、つまらないもの・価値のないものと思われていた身近にあるもの、日常の全てが自立した悟りであり、仏の現れである、ということになる。草木1本1本、目にする鳥や虫の声、すべて真理で仏でないものはない――これはなかなかに感動する考え方である。

こうした考え方は「汎神論」に近く、アニミズムと親和性があるように思える。日本の仏教は神道と混交した「神仏習合」であったから、そうした神道的思想が本覚思想に影響を与えたのか、と考える人もいるかもしれない。ブログ主もそうかと思ったひとりなのだが、どうも逆のようだ。つまりこの本覚思想こそが、後の神道に影響を与えた、と考える方が正しいようなのである。

例えば、樹齢数百年を超えた巨木に敬意を感じ、手を合わせる行為。日本人なら慣れ親しんだこうした行為は、神道的な発想から来るものと考えがちである。

しかし本来の神道的発想からすると、こうした自然は「敬う」対象であると同時に、時にはそれ以上に「畏れ」の対象になるはずなのである。現代の我々からすると、巨木に手を合わせる行為の裏に敬意はあれど、畏れはない。これがつまり、本覚思想でいうところの「草木国土悉皆成仏」、つまりは「自立した存在であり、成仏した巨木に敬意を表する」行為を根っことする証左であるのだ。

まとめると、こういうことになる――自然を在るがままの自立した存在として敬う、こうした考え方の源流は仏教の本覚思想にあり、神仏習合で混交していた神道に強く影響を与えた。明治以降になって神仏が分離するわけだが、この考え方自体は現代の神道にも引き継がれており、今の日本人はその影響を受けている、ということになる。

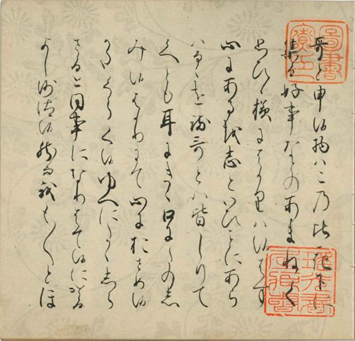

この考え方は、中世から近世にかけて発展した、茶道や華道などの各種芸能、また歌や文学などに大きな影響を与えた。生み出された作品のテーマには、この本覚思想が底辺に流れているものが多い。

例えばこれまでの仏教的感性では、季節の移り変わりはどちらかといえば「無常」に通じる考え方だった。仏教において無常は克服すべき、或いは超越すべき存在なのである。しかし本覚思想においては、この世に在るものすべてが既に成仏しているわけだから、無常すら「美しい」ものとして、肯定的に受け止められる面が強くなるのである。

時間と共に移り変わる、四季の美しさに「あはれ」を感じる。人の一生もまた同じような自然形態の移り変わりと捉え、肯定する。これは現代の多くの日本人が共有する感覚ではないだろうか。

このように本覚思想は、現代の日本人の精神構造、ひいては国民性に大きく影響を与えているわけで、極めて重要な思想なのである。(続く)