平安後期に流行した「浄土思想」。これを象徴するのが「この世をば~」の歌で有名な、わが娘を3代に渡って天皇の后に送り込み、位栄華を極めた藤原道長の死に様である。

己の死が近いと感じた彼は、法成寺という寺を突貫工事で建てさせた。寺には三昧堂・阿弥陀堂(無量寿院)・五大堂などの伽藍が立ち並び、阿弥陀堂の本尊にはもちろん阿弥陀如来を据えた。夕方になると、道長を先頭に大勢の僧侶たちが念仏を唱え始め、「浄土はかくこそ」と思われるほどであった、と伝えられている。これはつまり、浄土を地上に再現しているわけである。

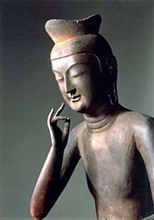

道長は死に臨んで、東の五大堂から東橋を渡って中島、さらに西橋を渡り、西の阿弥陀堂に入った。そして、九体の阿弥陀如来の手から自分の手まで糸を引き、釈迦の涅槃と同様、北枕西向きに横たわり、僧侶たちの読経の中、自身も念仏を口ずさみ、西方浄土を願いながら往生したという。これが浄土思想的には、理想の死に方だったのである。

道長が死んだのは1028年のことだが、このすぐ後辺りから「末法思想」という考えが流行し始める。これは元々、4世紀末にインドから中国にもたらされた「月蔵経」という経典にあった教義で、「正しい仏の教えはやがて衰え、最後には滅んでしまう」という教えから発展したものだ。6世紀の中国では、この教えを基にした「三階教」という特異な一派が起こり、大変に流行した。

この三階教が日本に伝えられていたかどうかは定かではないが、月蔵経自体は大乗仏教の5大経典のひとつ「大集経」に納められている経典だから、末法思想そのものは大集経が日本にもたらされたと同時に伝えられていたようだ。そして平安末期になって、この末法思想が急速に蔓延しはじめるのである。

この末法思想、一見キリスト教でいう終末論(ハルマゲドン)と、似たような思想に見える。ただキリスト教の終末論では、不信者は容赦なく地獄行きだが、正しいキリスト教徒は天国に行って「めでたし、めでたし」で終わるから、そこに救いがある。敬虔な信者の中には、ハルマゲドンを待ち望んでいる人たちさえいるのだ。キリスト教系カルトなどは、特にこうした傾向が強い。

しかし末法思想は異なる。正しい教えが伝えられなくなるということは、人々は悟ることができなくなる、ということだ。そこに救いはない。

比叡山の僧・皇円は「扶桑略記」に「1052年の疫病の流行と共に、末法の世に入った」と記しており、これが当時の日本における認識だったようである。この頃、前九年・後三年の役があり、続いて保元・平治の乱、平氏の台頭、そして源平合戦からの鎌倉幕府の設立など、日本中が戦乱に巻き込まれる期間が続くのだ。それに伴い、新興勢力である武士たちが表舞台に台頭してくる。

武士だけではない。国家や寺社・貴族たちに隷属する存在であった、一般の人々もまた、経済的な力をつけてくる。上位存在に仕えるだけの「職能人」から、利権を拡大しそれを確保する「職業人」への変化である。平安末期は、職人共同体や商人階級の萌芽がみられる時期なのである。古代という時代が終わって中世に入ったのだ。世の中の仕組み自体が変わろうとする、転換期にあったのである。

所詮これまでの宗教は、あくまでも皇族・貴族らなど支配階級のものでしかなく、庶民への関わり方としては、統治のためのツールとしての面が強かった。彼ら庶民たちが力をつけてきたことによって、ようやく自律的に宗教と対面できるようになったともいえる――とはいえ、宗教が本当の意味で庶民のものになるには、室町期を待たなければならないのだが。

庶民による宗教的自治がピークに達したのは、15世紀後半から16世紀半ばにかけてで、一向一揆や法華一揆がそれにあたる。特に法華一揆については、上記を参照。

既得権益を侵されそうになった、旧秩序の体現者である貴族層や寺社勢力は、こうした新しい動きに激しく抵抗した。そもそもこの時代、先人たちの理想とした山林仏教の姿は既にない。妻帯する僧も珍しくなかったし、上級の僧位は権門子弟に独占され、下級僧である堂衆らは僧兵として暴れまくっていた。

そんな彼らは、世に蔓延する末法思想に対してどのように対処したのだろうか?この時期に成立したとみられる「末法灯明記」は、当時の僧たちの自己弁護の書であるが、ここにはこのようなことが書かれている――「正法の時代には、戒律を守らねば破邪となる。だが現在のような末法の世においては、戒律そのものが成立していない。そんな時代にも関わらず、我々は僧をやっている」

ここまではいい。だがこう続くのである――「だからこそ戒律を守っていないが、名目だけでも僧をやっている我々は、実に健気な存在であるといえる。だから世間は我々を大いに敬うべし」。末法思想に対する、当時の貴族仏教が出した答えがこれである。もはや己の破戒ぶりを隠そうともせず、開き直っているのである。

こうした姿がまた、正しい教えを伝えていない末法の世を象徴する姿、として人々の目に映った。結果、今までの寺社による「悟り」の否定につながる。つまりは真言で教えるところの「即身成仏」する方法論そのものが間違っている、ということになるからだ。

ここで脚光を浴びたのが、先の記事で触れた死後の極楽浄土への往生を求める考え方、つまりは「浄土思想」だったのである。現世で救われないならば、せめて来世で救われることを望んだのである。この時期に浄土思想に基づいて建てられた有名な寺院としては、先に述べた「法成寺」や「平等院鳳凰堂」、「中尊寺金色堂」などがある。(続く)