頻繁に起きていた境内での出入りだが、争いがエスカレートしないよう、守るべきルールがあったことが判明している。これを「根来寺之法度(はっと)」という。これまでに紹介した、慶誓が参加した2つの出入りを読んで気づいたことはないだろうか?そう、武器に鉄砲が使用されていないのである。

鉄砲伝来が1542年。出入りがあった1555~56年には、既に根来の門前町である西坂本で鉄砲生産が始まっていた可能性が高い。にも関わらず、使用されていないのだ。

どうも殺傷力が高い武器の使用は、禁止されていたようなのだ。確かに境内で射撃戦なぞ始められたら、死傷者の数が増えるどころか、流れ弾で周囲にも被害が及ぶだろう。

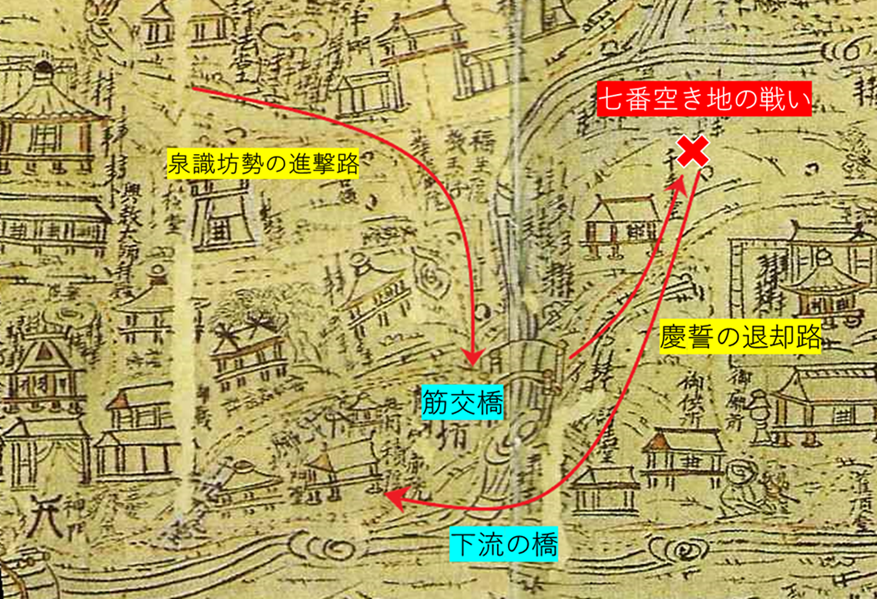

被害を抑えるためのルールは、他にもあった。またしても「佐武伊賀守働書」からの引用になるが(出入りの記録はこれしかないのだ。とても貴重な記録なのである)、1556年に再び発生した「山分けの出入り」の経過を見てみよう。今度は、西谷と蓮華谷との間で発生した出入りである。

西の山にて、2つの谷の者どもが一戦交えることになった。この時、先陣をきったのは慶誓のボスである福宝院の親方だったのだが、直後に槍の突きあいでやられてしまった。だが、止めは刺されなかった――とある。何故か?その後に「根来寺之法度にて、うち捨に仕候」という記述があるのだ。

どうも相手が倒れたらそれまでで、止めを刺してはいけない、というルールだったらしい。1年前の山分けの出入りで、慶誓が一撃を食らって倒れた際に、弁財天の長坂院が慶誓を無視して、大弐に向かっていったことを思い返してほしい。これも法度に則った振る舞いだったのだろう。

今回の出入りがあった「西山」がどこにあったかは分からないが、当時「西山城」という城はあった。現在はゴルフ場になっている、青く塗られた領域である。境内とはだいぶ離れているが、決闘のように場所を定めて戦ったのかもしれない。

また同じ記事には、こうある。その後、慶誓が宗清という行人に対して、矢を放った。すると兜のシコロを射抜き、頭に矢が刺さった。矢柄は抜けたが鏃は残ってしまったが、いろいろ手当をしたので、無事に回復した――とある。どうやらこの時、応急手当てをしたのは、敵である慶誓らのようなのである。戦闘不能になった者は、敵味方構わず介抱する、そんな法度があったのではないだろうか。(その余裕があれば、だが)

そして出入りは必ず屋外での戦いであって、籠城戦のようなことは行われていない。合戦といえば放火が常であるのだが、そうしたことも行われていない。これらも法度に抵触するような行為だったのだろう。

また出入りが終わったら、一切遺恨を残さず、というのも法度だったに違いない。なにしろ狭い境内での戦いである。出入りが終わった後、日常生活での付き合いもあるだろうし、いちいち恨みに思っていたらきりがない。これはこれ、あれはあれとして、割り切った考え方をしていたのではないだろうか。近所に住んでいた慶誓と大弐の2人も、出入りが終わったら腹の内はどうあれ、表面上は「痛かったぞ、コラ(怒)」「悪い、悪い。でもお互い様だからな」といった感じだったのではないだろうか。

あくまでも「出入り」であって「合戦」ではない、ということで上記のようなルールが定められていた。そうすることによって死傷者の数を抑え、結果的に実戦に則した演習的役割も果たしていたというわけだ。

ちなみに拙著では、理由はどうあれ仲間の子院の人間を傷つけてしまって、それが後から判明した場合には、後ほど見舞金を包む、ということにしてある。(終)

このシリーズの主な参考文献

・根来寺衆徒と維新時代の吾が祖/古川武雄 著

・中世都市根来寺と紀州惣国/海津一朗 編/同成社 中世史選書13

・久遠の祈り 紀州国神々の考古学②/菅原正明 著/清文堂

・根来寺文化研究所紀要 第一号~第六号/根来寺文化研究所

・新修泉佐野市史/泉佐野市史編さん委員会 編/泉佐野市

・寺社勢力の中世/伊藤正敏 著/ちくま選書

・室町は今日もハードボイルド 日本中世のアナーキーな世界/清水克行 著/新潮社

・その他、各種論文を多数参考にしたが、特に鈴木眞哉氏と武内雅人氏、両者による「佐武伊守働書」に関する研究成果に大きく頼っている。