そもそもこのブログは、ブログ主の著作(といっても、現時点で2作しか出していないが)を紹介、というか宣伝するためのブログであった。1巻の舞台は1555年の京であるが、2巻で主人公はとある理由で紀州・根来寺に行き、そこで行人方子院「大楽院」の親方、つまりは僧兵集団の小ボスになる。

なのでこのブログ、最初は京都や根来寺に関する歴史ネタがメインであったのだが、いつの間にかそれ以外のことに話が広がってしまっている。ネタ筋はもちろん、ブログ主が興味のある分野の歴史に関することである。

だが実は根来寺に関する大きなネタで、まだ触れていないものがひとつある。それは根来寺において発展し、伝えられてきた仏教の教義、つまりは「新儀真言宗」に関する話である。

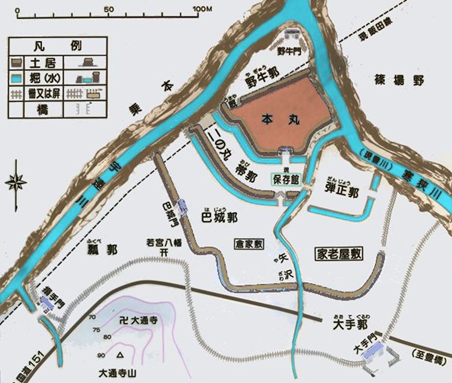

過去のシリーズでも紹介した通り、根来寺は室町から戦国にかけて、強大な軍事力を有した、紀州における一大勢力であった。泉南から紀州にかけての土豪らが「行人」と呼ばれる下級僧侶として、根来寺に競って参入したのである。彼らはそれぞれ行人方子院を建立し、根来寺はさながら宗教を母体とした土豪連合という体であった。

このように根来寺の軍事力と経済力は、行人方子院らが支えていた面が大きかった。しかし肝心の根来寺の宗教的正統性、またその裏付けとなる学術面を支えていたのは、いわゆる学侶僧らであった。

中世は権威や正統性を、非常に重視する社会である。学侶僧らの構築した、精緻な理論に裏づけられた権威があったからこそ、周辺の土豪どもは根来寺に参入したのだ。「高野に並ぶ、真言の本山」という権威・正統性こそが根来寺の求心力だったわけで、やはり「学侶僧あっての根来寺」であったのだ。

このシリーズでは、根来の学侶僧とその理論についてフォーカスをあてて見ようと思う。そもそも根来寺を開いた覚鑁上人はどんな人であったのか、そしてその教えとは、どのようなものであったのだろうか?

覚鑁は空海以来の天才、と称されたほど、高い学識・カリスマ性を併せ持つ高野山の僧であった。35歳で伝法灌頂を受け、高野山に自らの子院である伝法院を建立。時の権力者・鳥羽上皇のバックアップを受け、遂には高野を統べる金剛峯寺の座主にも就任する。だが反対派の猛烈な巻き返しに遭い、命を狙われる。1140年に弟子らと共に高野を去り、紀州・根来にある豊福寺に逃れた。それが根来寺のはじまりとなる・・・

覚鑁上人について簡単にまとめると、上記のようになる。

では何故、彼は鳥羽上皇の寵愛を受けることができたのだろうか?彼は金剛峯寺の座主になって、何をしようとしたのか?守旧派に殺されそうになったのは、なぜなのだろうか?そもそも彼の教えは、どんなものだったのだろうか?

その答えを知るためには、まずは日本における仏教の歴史を知る必要がある。しかし仏教の教義を含む歴史をまともに取り上げるとなると、それについての専門的なトレーニングを受けていないブログ主の知識と力量では、難解かつ壮大すぎて手に余るのである――なので、これまで手が出なかったのである。

このシリーズでは、ブログ主が足りないながらも理解したところを、つらつらと記してみることにする。無礼があったら、なにとぞ御容赦いただきたい。また教義に関して、致命的な間違いがあったらコメント欄にでもご教示いただければ幸いである。

まずは古代日本にやってきた「仏教」について。

仏教が日本にやってきたのは、飛鳥時代である。公式に日本にやってきたと認められるのは、552年と538年の2説が有力であり、これを「仏教公伝」と呼ぶ。これは日本の朝廷に「公的に」仏教が伝来したという意味である。

しかし「扶桑略記」という、平安期の比叡山にて編纂された日本仏教文化史をまとめた史書には、公伝より前の522年には「大和国高市郡において本尊を安置し、『大唐の神』を礼拝していた」という例が記載されている。

考古学的な観点から見ると、もっと古い例がある。朝鮮半島に近い九州のみならず、備中・信濃・上総などにある4~5世紀の古墳から、菩薩の姿を刻んだ「四仏四獣鏡」が出土している。単なる「貴重な舶来品」として副葬された可能性もあるから、これを以て仏教が信仰されていた、という証拠にはなりえない。しかし古代日本には、渡来人が移民として大量に入ってきていたから、彼らの信仰ないし学問の一環として、公伝より遥か昔に民間ルートで日本に既に入ってきていたのは、間違いないことだと思われる。

画像は大乗仏教を体系化した、龍樹(ナーガルジュナ)。古代インドにて発生した原始仏教は、アジア各地に伝えられた。それらの仏教は時代が下るにつれ大きく発展・変遷していって、もはや原形を留めていないものとなっている。そのうちのひとつが、日本仏教のメインストリームである「大乗仏教」である。釈迦の死後、数多くの部派仏教が生まれたが、その殆どは出家した僧を対象としたクローズドな教えであった。そこで在家信者らのニーズを満たすものとして発展したのが、大乗の教えである(その起源に関しては未だ定まっていないが、爆発的に発展したのは在家信者らの間である)。衆生済度(しゅじょうさいど)、つまり自分のみならず、大衆をも救うことを理念としたのである。こうした大乗の教えを奉ずる諸宗派を、紀元3世紀前後に体系化したのが天才・龍樹である(龍樹は複数人いるという説もある)。大乗で使用される経典の殆どは、後世になってから成立したものなので、仏陀が唱えたそれとは大きくかけ離れていることが分かっている。これは他の多くの宗教も大なり小なり同じようなもので、例えばキリスト教もイエスが唱えた教義がそのまま正確に聖書に反映されているかというと、疑わしいものである。キリスト教の教義はイエスの死後、急速に発展したもので、仏教と同じように数多くの宗派と教義が発生している。そもそも新約聖書そのものが、100年以上かけて記された文書群をまとめたものだ。いわゆる世界宗教と呼ばれる古くから伝わる宗教の多くは、科学技術や社会の発展、文化の成熟に伴って、開祖の教えからある意味「アップデート」されている。地域によってローカライズもされるので、差異も激しい。こうした柔軟性こそが、何世紀も生き残ってきた秘訣であろう。

さて日本には、古来より神道があった。アニミズムと祖先信仰から発達した、世界的にはよく見られるスタイルの宗教である。中国の史書「魏志倭人伝」には、邪馬台国の女王・卑弥呼について「鬼道を事とし、衆を惑わすこと能ふ」と記しているが、これこそが文字として記録に残っている原始期の神道の姿である、とされている。

仏教が日本に来た頃、飛鳥期におけるそれは、卑弥呼の時代よりは遥かに洗練されていたものになっていた。これはなぜかというと、大和王朝の王権強化と共に、そのトップである天皇家の宮廷祭祀の組織化が進んだためである。天皇家の統治原理の強化を図るために、宮廷祭祀の整備が進んでいったわけである。(上記内容に誤りがあったので、1月20日に修正しました)

こうして体系的な「古神道」が成立したものと見られている。

そんな時期に日本にやってきたのが、舶来ものの「仏教」だったのである。(続く)