前記事で本願寺の収入3つの柱のうち1つ、加賀一揆からの収入(というか仕送り)を紹介した。この記事では2つめの柱を紹介したい。

仏寺におけるいわゆる本寺というものは、それぞれの宗派の門主が在住する寺のことを指す。顕如の時代の本願寺の本寺は、大阪御坊こと石山本願寺である。この巨大な経済都市・大阪御坊そのものこそが、本願寺の財政を支える収入の柱の1つなのである。

まずは大阪御坊の歴史を紐解いてみよう。本願寺の本寺は、長らく続いた貧乏な時代には京・大谷にあったのだが、蓮如の時代に越前・吉崎御坊に、次いで京にほど近い山科の地に移った。これが山科本願寺である。

門主の座を第五子・実如に譲った後、(名目上は)引退した蓮如は1496年9月に今の大阪城本丸のあたりに坊舎を建設した。これが今に続く日本第2位の経済都市・大阪の始まりなのである。

蓮如の十男・実悟が記した「拾塵記」には、「虎狼のすみか」と表現するほど廃れた場所であったと書かれているが、実際はそうでもなく、それなりに開けた土地であったと推測されている。まず熊野詣の参道である「熊野街道」がすぐ脇を通っており、更にすぐ近くには淀川の港として栄えた「渡辺の津」があったので、既にある程度の集落があったと考えられるようだ。

この大阪(当時は「おさか」と呼んだ)の地は、生玉神社の神宮寺・法安寺のものであったが、永覚坊正教が9万8000坪という広大な土地を本願寺に寄進したのである。寄進された土地は法安寺のすぐ隣で、大勢の信徒を持つ本願寺の集客効果が持つ、おこぼれを狙ったものと思われる(事実、その通りになった)。

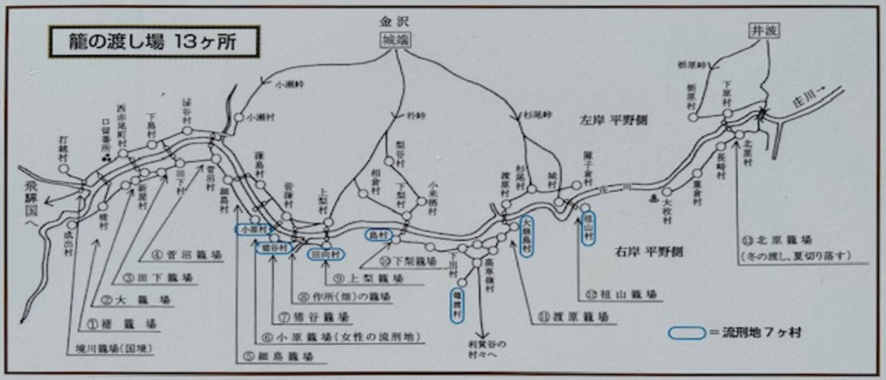

上に立つ坊舎の建設には堺と大阪の商人たちが尽力している。坊舎建設が成ったすぐ後には、蓮如は6人の番匠に寺内町六町の建設を命じている。建設された町は、当初から各町が櫓・塀・木戸などの防衛施設を備えた城塞都市であった。いわゆる環濠集落である。

蓮如亡き後、大阪御坊は蓮如の最後の妻・蓮能尼(れんのうに)と、その息子で住持を務める蓮如9男・実賢によって仕切られていた。1506年に両者によるクーデター「大阪一乱」が起きるが、実如の素早い対応によりクーデターは不発に終わる。町は反乱に巻き込まれることもなく、その繁栄は続いていく。

建設以来わずか30年ほどで大阪御坊は巨大化したようだ。1532年に三条西実隆が高野参詣に立ち寄った際、「心詞も及ばざる荘厳美麗」と日記に記録している。そしてこの年、大阪御坊の更なる躍進の契機となる事件「天文の錯乱」が起きるのである。

本願寺の本寺である山科本願寺は半世紀の時をかけ、「輪郭式」と呼ばれる本格的な城塞都市に成長していたが、32年8月24日に細川晴元に扇動された法華一揆の攻撃によって、完全に焼失してしまったのだ。門主・証如は大阪御坊に居を移し、以降はここが名実ともに本寺ということになる。

この時期の大阪御坊は、当初からあった6つの親町は拡大し、更に4つの枝町が付属するようになっていた。そしてそれぞれの親町の中心には、「番屋」と呼ばれる建物が建っていた。この番屋の前には「火付け・盗人・博打の禁止」、そしてそれらの行為の「密告には褒美を与える」旨が書かれた制札が掲げられており、日々のイベントや時を告げる鐘が備えられていた。この鐘は町の人々に変事を知らせる、非常ボタンとしても機能しただろう。

本願寺本寺には、寺宝「親鸞御影像」を守る役割を持つ「番衆」という名の兵が存在した。実質的には門主の親衛隊である彼ら番衆は、各地から輪番で送り出された門徒たちで構成されており、この番屋に駐在していたものと推測されている。つまり番屋は町の統治機構であり、警察・軍事機能をも兼ねそろえていた施設なのである。

この町に住む住人は、本願寺に対して地子銭(地代)・斎料(ときりょう・仏事名目で徴収された)など各種税金を徴収され、また臨時の労役義務をも負っていた。これらの収入は全て本願寺のものとなる。つまり本願寺は、大阪御坊とその周辺を統べる領主だったのである。このいわゆる直轄地からの収入が、本願寺を支える2つ目の柱であった。

交通の要衝にあり商工業が発達し、多くの人口を抱える大阪御坊からの収入は相当なものがあったようだ。証如の「天文日記」には、大阪御坊の統治に関して具体的な裁定を下す様が多く記されている。いわば大名のような存在として、大阪の地に君臨していたのであった。

しかしこの金の鳴る木である大阪の地を、他の勢力がみすみす放っておくわけはないのである。

山科本願寺が焼失した後、細川晴元との死闘は間に休戦を挟みつつも4年間続くのであるが、1535年12月に和睦が成立することになる。

和睦に際しては多額の賠償金を支払ったことから、どちらかというと本願寺にとって分の悪い内容の和睦であったと思われる。山科や京・大谷などの寺領は奪われたままだったし、また近畿の末寺の幾つかは焼き払われ、再建ならないままであった。

しかも翌36年6月には、摂津の分郡守護でもあった晴元は、大阪御坊のある欠郡(かけのこうり)の地に半済(はんぜい)を課したのである。

半済とは元々は「百姓の年貢の半分を免除する」ことを意味する言葉だったのだが、14世紀ごろからは守護が「軍費・兵糧を現地調達するために、年貢の半分を奪う権利」に意味合いは変わっていた。晴元はこれを大阪御坊に適用せんとしたのである。

そもそも大阪の地は、ちっぽけな集落を本願寺が長年かけて育て上げたものである。にもかかわらず年貢の半分を取られるなど、本願寺にしてみれば強奪そのものであり到底容認できるものではなかった。

そもそも本願寺が山科にあった時は、「諸公事免許」の権利が認められていた。これは「年貢以外の様々な雑税を免除される」という内容の特権であり、こうした前例を持ち出して、証如は晴元に半済免除の申請を行ったのである。

証如は粘り強く交渉する。結果、半済免除に見事成功するのであった。更にその後、晴元より山科と大谷の寺領の返還が認められ、また冨田(とんだ)にある教行寺の復興も認められた。本願寺の政治的勝利である。

しかしまだ油断はできない。手元不本意である晴元は、あの手この手で本願寺から銭を取ろうとするのだ。

1538年5月10日、晴元は欠郡において「徳政令」を出す。借銭で苦しむ与党勢力を救済するための措置であったと思われる。借銭の帳消しを意味する徳政は「商取引における信用」という、経済の根幹をなすルールを破棄するものである。都市経済に大混乱を招くものであったから、大阪御坊を擁する証如にしてみれば座して見ているわけにはいかないのだ。

証如は晴元の重臣・木沢長政を通じ、再び粘り強い交渉を行う。2か月後の7月9日に改めて諸公事の免除割札が、そして8月27日は徳政免除の下知状を見事GETすることに成功するのである。

この間、本願寺は武力を伴う示威行為を行った形跡はない。つまりあくまで政治的な交渉を行って得られた勝利なのである。

この勝利には皇室や公家など、高度な政治力を有する上流階級との人的ネットワークが寄与した部分が大きかったのではないだろうか。こうした関係性は一夕一朝にできるものではなく、前記事で紹介したような公家との婚姻政策など、長年に渡って築き上げてきた努力が実を結んだといえるのであった。(続く)

皇室や公家、武家などと付き合いするためには、家格に細心の注意を払う必要がある。書簡や贈り物を送る場合でも、それに応じた書礼礼(しょさつれい)を踏まえる必要があり、これに失敗すると目も当てられないことになる。

畿内戦国史を専門とする天野忠幸氏によると、例えば証如は初期のころに遊佐長教に礼物を送っているのだが、適切な書状を欠いたため長教の怒りを買い、正月の音信をしてもらえないなどの失敗をしているそうである。中世は大変メンツを重視する世界なのだ。こうした複雑怪奇な有職故実に精通するには、かなりの経験値が必要であり、如何に新参者が上流階級に参入するのかが難しかったかが分かる。

こうした苦労を重ねながらも、本願寺は徐々に儀礼に成熟していく。1541年に証如が三好長慶に礼物を送っているが、長慶はそれを細川氏綱に使いましの礼物として贈ってしまう。ところが氏綱は更にそれを使いまわし、ぐるりと回って本願寺の手元に戻ってきたものだから、証如は日記に「超受けるんだけど」という旨の記述を残している。この頃には大分、余裕が出てきたようである。

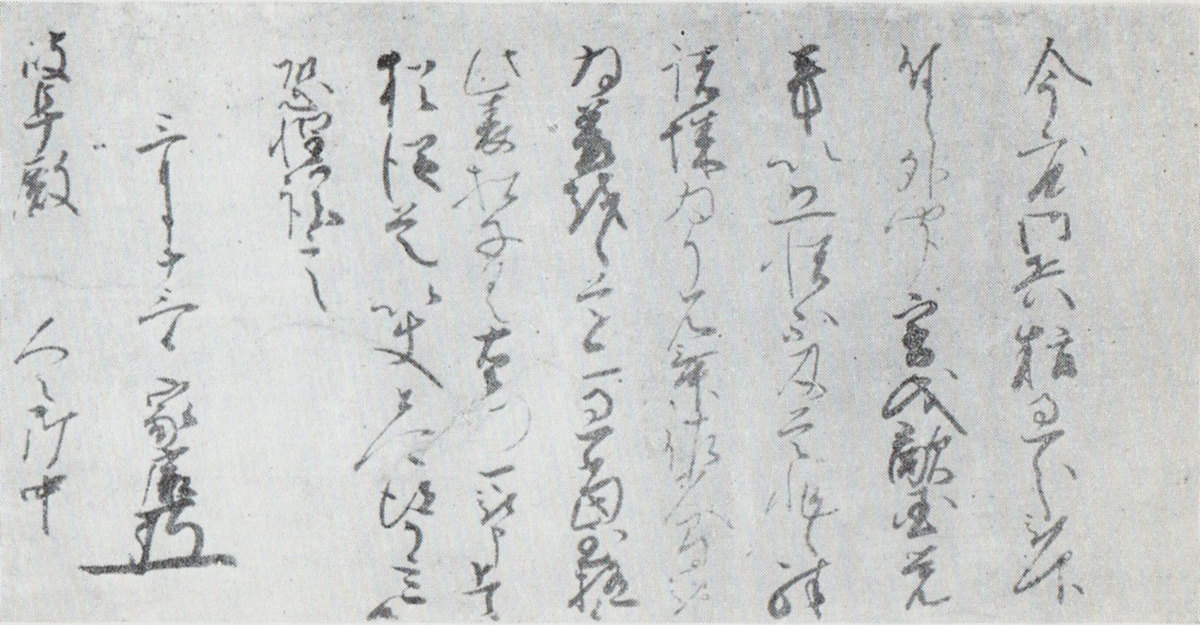

画像は「長篠の戦い」の少し前に、家康が信長に宛てた書状。書式としてはとても丁寧なもので、両者の力関係をよく表しているとのこと。

書札礼に関しては、こちらのサイトが素晴らしく分かりやすく大変勉強になりました。西国では鷹揚で、東国は厳しいという傾向があるそうです。面白いですね。

戦いがあった「千貫門」は現在の大手道にはなく、搦め手にあたる道にあります。実は戦国期には、この搦め手が大手道として使用されていたようなのです。

戦いがあった「千貫門」は現在の大手道にはなく、搦め手にあたる道にあります。実は戦国期には、この搦め手が大手道として使用されていたようなのです。