春日山城の旅行記だけで8記事になってしまいした・・・城そのものの紹介というよりも、「苧麻」と「御館の乱」についての内容でしたが。

しかし、まだ旅行記は続くのです。もう少しだけお付き合いいただければ。

本当はこの後、糸魚川のヒスイ海岸に行ってヒスイ拾いをしたり、川船でしかたどり着けない秘湯・大牧温泉に入ったりしたのですが、史跡とは関係ないので割愛します。富山城・増山城にもいきましたが、こちらも割愛。

その後、向かった先は富山県・五箇山です。合掌造りのある村落で世界遺産にも認定されていますが、兄弟分である白川郷のほうが有名すぎて、案外知らない人も多いと思います。ここが実に面白かったので、五箇山とそこにまつわる話を幾つか紹介させていただきます。

御覧の通り、非常に近いです。距離にして約20km。車で30分くらいで互いにアクセス可能です。江戸期の五箇山は庄川流域にある、深い谷間に点在する70の集落から成っていました。

同じく庄川沿いにあるこの2つの地ですが、使われる方言・味噌・民謡など、文化的には異なるところが多いとのことです(宿泊先の方に教えていただきました)。これは何故かというと、白川郷は幕府の直轄地である天領、五箇山は加賀の前田家の領地だったからなのです。

日本に限らず世界的にそうなのですが、文化というものはその国の各地方において、(源流があったとしても)大体17~18世紀以降に成立したものが多いのです。日本においては江戸期がまさしくその期間でした。

この2つの地域、元々は同じような文化的土壌であったものの、政治的理由で国境が引かれてしまい、隔絶されてしまったまま250年経過したことで、文化的差異が生まれた、ということになります。興味深いですね。

さてこの五箇山、非常に山深いところです。道を通すのも大変で、戦後になっても交通アクセスは極めて悪いままでした。たどり着くには、なにしろ険しい山道しかないのです。1980年(昭和56年)に北陸を襲った歴史的雪災(これを「五六豪雪」と呼びます)では、雪が溶けるまで他地域と半年間も断絶したとのことです。

五箇山トンネルが開通したのが、ようやく1984年になってからなので、開発が遅れて合掌造りの家も比較的多く残った、というわけです。

今回の旅では相倉・菅沼・上梨の3つの集落を訪れました。泊まったのは上梨集落にある合掌造りを改築した、合掌民宿「弥次兵衛」さんです。右は1921年、大正時代に撮られた上梨集落の写真ですが、江戸時代とそう大きく変わっていないと思われます。指さしているところが、今回泊まった合掌造りの家屋です。残念ながら、現在の上梨集落には合掌造りの建物はあまり残っていませんが、「弥次兵衛」さんは残っているその数少ない建物になります。

弥次兵衛さんの内部。実に快適でした!もともとは格式も高く、重要文化財クラスの建物だったのを、文化財指定を断って(指定されてしまうと改築できなくなる)、なるべく手を入れずに、しかし快適に過ごせるように改築したとのことです。

とても美しい集落の景色と、合掌造りの家。白川郷と違って五箇山は平地が少ないので、集落の規模はかなり小さいです。右の写真は菅沼集落です。

五箇山の谷間ですが、どれくらい深いかというと、こんな感じです。川に沿って延々とこんな感じの断崖が続くのです。向こうにある鉄橋で、何となく高さがイメージできるでしょうか。驚くべきは江戸時代には、川に1本も橋が架かっていなかったのです。ではどうやって谷を渡ったかというと・・・

なんと対岸までぶどう藤で編んだ縄を張り、それに通した籠に乗り、縄を手繰って渡った、とのこと。これを「籠の渡し」と呼びます。左は明治時代に撮られた写真です。右はイメージ図。

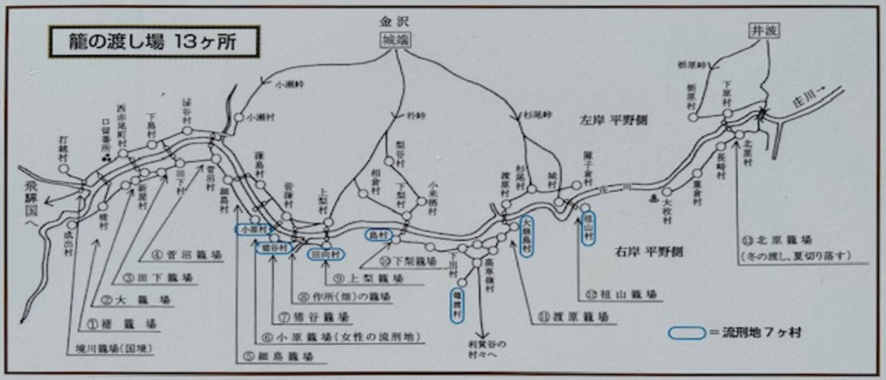

1764年の記録によるとこの「籠の渡し」、五箇山山中に13ヶ所ありました。藩は金を出してくれないので、村が自腹で架けていたとのこと。中には夏には切り落として、秋になったら架ける冬専用の「籠の渡し」もありました。ちなみに、途中で落ちる事故もよくあったようです。

再現された「籠の渡し」。下は断崖絶壁、川風に吹かれるとひどく揺れて、大の男も肝が縮んだようです。ちなみに蓮如が五箇山を訪れた際には、これに乗って川を渡ったようで、「蓮如証人絵図伝」にもその場面を描いたシーンが残っているとのことです。

このように隔絶された地域だったため、加賀の前田藩は五箇山を流刑地として定めていました。江戸期の五箇山は70の集落がありましたが、うち流刑地に定められていたのは7ヶ所。上梨集落はそのうちの一つでした。

流人の殆どは政治犯や軽犯罪者で女性もいた、とあります。待遇はそこまで悪いものではなく、「平小屋」という建物で生活し、村への出入りも自由でした。藩から給金まで支給されており、村人からは「~殿」と呼ばれ、暮らし向きも悪くなかったようです。ただし、たまに来る重罪人は別です。彼らは「御縮小屋」と呼ばれる独房のような小屋に閉じ込められ、そこで生活していました。

上梨集落にある、復元された御縮小屋。重罪人は坂の途中にある、わずかな建坪に建てられたこの小屋の中から、出ることは許されませんでした。記録によると、1667年から1868年までの201年間で、五箇山に送られた流人の数は判明しているだけで159人。うち赦免されたのが55人、病死が56人、自害が4人、逃亡が11人、明治維新になって解放されたのが8人、とのことです。残りの25人は、五箇山で天寿を全うしたのでしょうか?それにしても逃亡が11人もいたのに驚きます。どうやって川を渡ったのでしょう。

食事を出し入れする穴から覗くと、中には人形が。造形もちょっと特徴的だったので、ビビりました。ちなみにこの小屋の中に更に檻を作って閉じ込める「禁錮」という刑もありました。長生きできる環境とは思えず、冬を越すことはできなかったのではないでしょうか。結果的に重罪人は全て、病死56人にカウントされる運命にあったものと思われます。

なお自害した流人のひとりに「お小夜」という女性がいました。無許可で営業していた出会茶屋で働く遊女でしたが、茶屋が摘発された結果、働いていた遊女たちは全員、輪島に流されることになったのです。ところがお小夜だけは輪島出身だったので、それでは単なる里帰りになってしまうとのことで、彼女だけが五箇山に流される羽目になったのです。

このお小夜は妓芸に秀でており、小唄や三味線などをこの五箇山の地に広めました。現在、五箇山に無形文化財として残っている「麦屋節(むぎやぶし)」は、彼女が広めたものと伝えられています。まさか自分の広めた謡が伝統文化として国に認められるとは、思ってもいなかったでしょうね。

しかし彼女は、村の若者との間に子を成してしまいます。流人と村人との間で通婚することは禁止されており、悲嘆した彼女は川に身を投げて死んでしまったのでした。(続く)