1505年1月に実如より2度に渡って発せられた、一向一揆蜂起指令。しかし摂津・河内の門徒たちは、これをはっきりと断ったのであった。これについてもう少し深堀りしてみよう。

実のところ、摂津・河内の門徒たちは大阪にある石山御坊の強い影響下にあった。この頃の石山御坊は、蓮如の最後の妻・蓮能尼(れんのうに)が住んでおり、またその息子である蓮如9男・実賢が住持を務めていた。そして蓮能尼はよりにもよって、能登畠山氏の出身だったのである。

元将軍・義稙が北陸に逃げてきたこともあって、能登畠山氏(当時は重臣たちに擁立された、畠山慶致・よしむねが当主)は一貫して反政元派であった。一方、河内は総州畠山氏の領国であり、こちらは長年に渡って政元派である。反政元派のリーダーである尾州畠山家の畠山尚順とは仇敵の間柄であり、彼によって当主・畠山基家が討ち取られてしまったのは、前記事で紹介した通りである。

討ち死にした基家の跡を継いだのは、嫡男の義英(よしひで)である。しかし父を討ち取られたにも関わらず、1504年12月に義英は尚順と和睦したのである。つまりこの時点で、反政元という点において全畠山家の意志は統一されていたのである。

河内の国人たちもまた反政元派に転じていたわけで、細川家の領国であった摂津はともかく、河内の門徒たちに対する蜂起指令には元から無理があったわけだ。

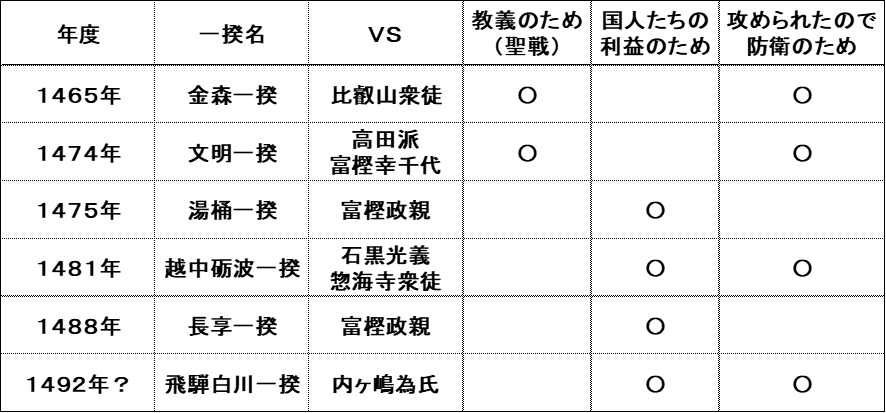

ただそれを差し置いても、この蜂起指令は無理筋であった。過去の主な一向一揆を振り返ってみよう。彼らが蜂起した理由として、

- 「教義のため」

- 「国人たちの利益のため」

- 「防衛のため」

以上3つの理由のどれかを満たしているのが分かる。

まず1465年の「金森一揆」、そして1474年の「文明一揆」であるが、門徒たちにしてみれば、それぞれ叡山と高田派から「売られた喧嘩」であった。そういう意味で、この2つは聖戦の意味合いもまた強かった。特に文明一揆におけるロジックとしては、あくまでも主敵は高田派であり、打倒・富樫幸千代はついでだったのである。

75年の「湯桶一揆」、そして88年の「長享一揆」の場合は聖戦ではない。国人たちが利益のために一向宗を利用して結びつき、守護を倒した戦いである。81年の「越中砺波一揆」もまたそうであるが、こちらは若干、防衛戦の意味合いもあるだろう。

過去の主な一向一揆を一覧にしたのが、上記の表である。なお飛騨白川一揆は不明な部分が多いので記事では言及しなかったが、照蓮寺を中心とした本願寺勢力と飛騨国人の内ヶ嶋氏との争いだったようだ。この時は内ヶ嶋氏が勝利したが、その後1501年ごろには本願寺門徒になっていることが確認できる。大勢に逆らわず本願寺門徒化した内ヶ嶋氏は、引き続き飛騨における有力国人として在り続け、ことあるごとに本願寺の指示を受け、他国にも侵攻している。しかしながら不運なことに、85年11月29日に大地震が飛騨を襲うのだ。その際に巨大な山津波が発生、当主・内ヶ嶋氏理がいた帰雲山城は丸ごと土石流に押し流され、牛馬もろとも一族郎党500人が全滅してしまうというショッキングな事件が起きている。

つまりこれまでの一向一揆は3つの要因のうち、1つか2つを満たすのが発生条件であったのである。しかし1505年の実如による蜂起要請はそうではなかった。本願寺の教えを広めるためではなく、国人たちの利益のためでもない。ましてや寺や門徒たちが攻撃されているわけでもなかった。上記3つの条件をどれも満たしていないのである。

だからこそ、両国の門徒たちは「なぜ出陣しなければならないのか。まさに親鸞以来なかったことをやるべきなのか」と反発したわけである。摂津・河内の門徒たちにとってみれば、教団本部(山科本願寺)の利益のみを追求した戦闘指令は、開祖・親鸞の教説とはかけ離れたものだったのである。

そんなわけで実如による蜂起要請は失敗したわけであるが、理不尽な命に不満を持った摂津・河内の門徒たちは、実如に対するクーデターを企てるのである。この時まだ17歳であった、石山御坊の実賢を宗主に確立せんとしたのだ。

しかしクーデター派の動きは鈍かった。肝心の実賢はまだ若年であり、あまり乗り気ではなさそうだったところを見ると、どうも母である蓮能尼とその周辺が企てたクーデターだったようにブログ主には思える。

対して、不穏な気配を察した実如の動きは早かった。翌06年正月、首謀者5~6人をすぐさま破門に処した上で、下間頼慶に200の兵を率いさせ、大阪に派遣したのである。そしてクーデター派によって神輿として祭り上げられようとしていた実賢と、その弟である実順・実従、そしてその母である蓮能尼を拘束し、大阪から追放してしまったのである。

こうして細川政元と連携する本願寺本部(山科本願寺)は、本願寺内の畠山派を一掃することに成功するのであった。(なお加賀一向一揆も当初は反政元派であったが、1495年ころには大勢として政元派に鞍替えしているようだ。山科の意を受けた本泉寺と松岡寺の働きかけがあったものと思われる)

この「大阪一乱」と呼ばれる、クーデター未遂事件とその後の粛清によって、実如による教団の中央集権度は飛躍的に高まる。これを喜んだのが細川政元で、引き続き実如に対し義稙勢力を打倒するため、本願寺勢力の助力を要請するのである。実如もそれに応え、全土に一向一揆の一斉蜂起を呼びかけたのであった。

先に出した表のように、これまではそれなりの理由があってこその一向一揆の発生であったのが、これ以降は門主の命により、問答無用で軍事行動を行うようになる。本願寺では、実如によるこの呼びかけを以てして「具足懸け始め」と呼ぶ。

一向一揆が成功して、加賀が「百姓の持ちたる国」になってから、既に18年が経っている。表立って一揆に反対していた蓮如は既に亡く、実如が率いる教団は次のステージに進もうとしていた。それは戦国大名化への道である。

1506年、こうして畿内近国一円を揺るがす「永正三年の大乱」が始まったのであった。(続く)