室町期における仏教各派の、布教方法はどのようなものであったのだろうか。室町期ともなると、宗教的な空白地というものは存在しなかったから、信徒を増やすには既存の宗派の信徒に働きかけ、転宗させることで塗り替えていく方法がとられることになる。例外もあるが、概ね下記のような四段階のステップを踏むものである。

①本寺で布教のための僧侶を養成する

②十分にその資格ができたら、ターゲットとなる地方に送り込む

③布教活動を行い、現地で一定程度の信徒を獲得する

④増えた在家信徒をテコにして、現地における他宗寺院を転宗させる。ないしは新たな寺院を建立し、ここを結節点とし更に教線を広げていく

そうなると、ネックはやはり①なのである。新しい教えを広めるということは敵地に乗り込んでいくも同然で、そうなると現地における転宗成功の可否は、派遣する僧侶の資質に寄るところ大ということになる。そうした優れた僧侶の養成には、それなりの時間がかかるものなのであった。

そこで蓮如はどのような方法を編み出したのかというと、彼は①のステップの前に、もうひとつ手順を追加したのである。

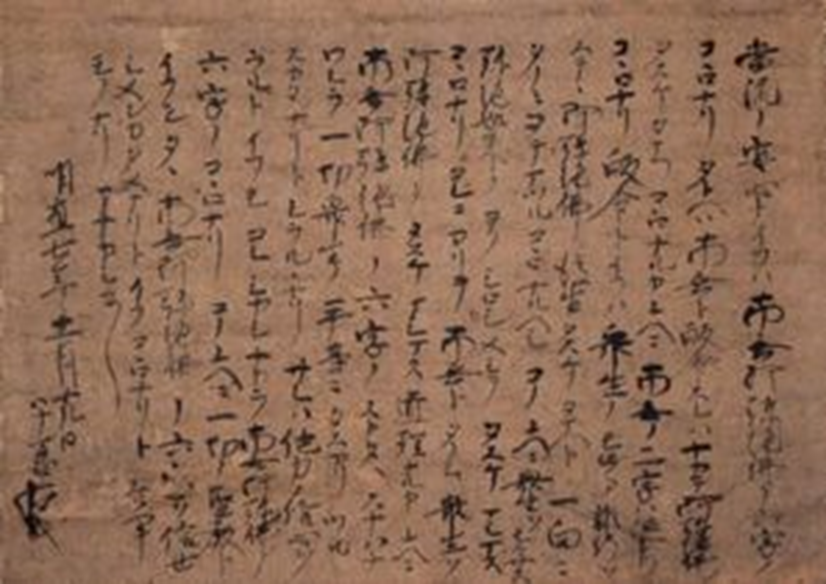

蓮如は各地の弟子たちに、本願寺の教えを分かりやすく説いた手紙を送っている。蓮如はこれをテキストとして採用したのである。各地の指導者らは、この「御文章(ごぶんしょう)」(または御文とも)を信者の前で読み聞かせた。

つまり蓮如の「御文章」をテキストにすることで、各地のやる気のある在家門徒らが、簡易版の僧侶に変身するわけである。彼らはこの御文章を手に、隣近所に住む他宗派の家に乗り込んでいき、人々を教化していったのであった。

相手はあくまでも一般の信徒であり、宗教的観点から「どう生きるべきか」を指導した内容が主になるから、学術的に深遠である必要はなく、これで十分なのである。蓮如の編み出したこの方法だと、布教の手間も時間も遥かに低コストで済むことになる。

もちろん質の高い布教を行うためには、本格的なトレーニングを積んだ僧侶を派遣する方がいいわけで、最終的にはそうなるのであるが、その前段階の地ならしとしては、極めて効果的なやり方であった。このシステムは「信心という名の荒野」を整地する、いわばブルドーザーのような役割を果たしたのである。

そしてこの御文章のもうひとつの特徴として挙げられるのは、これが「素晴らしい宝物だから、大事に秘蔵し滅多に人目に触れさせないこと」などという堅苦しい性格のものではなかった、ということである。

それどころかこの御文章、盛んに書写することを奨励された。なにしろ平易な言葉で書かれているから、簡単に書写が可能なのである。御文章を貰った信徒はこれをどんどん書き写していく。コピーが更にコピーを産み、御文章は凄まじい速度で拡散されていった。時が経つにつれ、指数関数的に増えていったのである。

蓮如はこの御文章を、生涯で200通以上書いている。これら200通が勝手にコピーされ、数十倍・数百倍になって拡散されていったわけで、日本全国に存在した御文章の総数は凄まじい数に達したはずだ。これらを手にした在家門徒たちは布教の先兵と化し、各地に教えを広げていったのである。

こうした布教方法は本願寺の量的拡大に役立ったわけだが、実のところ本願寺教団の質という点にも大きな影響を与えている。

本願寺の特徴として、中央集権体制が挙げられる。他の教団、例えばライバルであった高田派の構造を見てみよう。まず「本寺」である高田専修寺がある。その下には「地方の大寺院」があり、そこにぶら下がる形で「各道場」が所属する、という形となる。中間的な存在である地方の大寺院の力は極めて強く、前記事で紹介した「往生与奪の権」、ひいては「往生を銭で売る」的な権利さえ有していたのであった。

本願寺が教線を拡大していく際には、高田派や仏光寺派、三門徒派などの地方における大寺院を、それに所属する多数の道場ごと傘下に繰り込んでいくという形をとっている。そして繰り込む際は、これまで各道場で行われた従来のやり方――往生与奪の権利・本尊崇拝・六時礼讃など――をやめさせて、これまでの記事で紹介した本願寺式のやり方に、徹底して変えさせている。

これに反抗するような住持は、地方寺院の大物であろうと容赦なく指導が入った。例えば越前・藤島にある超勝寺は、古くから一門が預かるVIP待遇の寺院であったにも関わらず、住持・如遵は「門徒を預かる器ではない」として、住持の座を取り上げられてしまっている。

つまり中間にある地方寺院の力を削いだわけで、こうした強権を可能としたのは、これまでの記事で見てきたように、蓮如その人から各道場に名号や聖教を下していたからで、つまりは末端の信徒たちと直接的な強いつながりを持っていたからなのである。

構造的には戦国大名と一緒なのだ。中央集権度の低い大名家に、優れたリーダーが生まれたとしよう。そのリーダーの下で国衆は結束し、時には領国を跨って巨大化することもあるだろう(尼子経久のように)。しかしリーダーの死後、他国に跨る領国は崩壊し、縮小してしまうのが常であった。構造的に中央集権が進んでいないと、一時的な拡大はできても、それを維持することはできないのである。

経久の代に飛躍を遂げたが、その後の中央集権に苦労した尼子氏についての記事は、こちらを参照。

中央集権度の高い戦国大名たちは皆、これらの課題をクリアしている。彼らが在地の小武士団を直臣として繰り込んで、有力国衆らの力を削いでいったように、本願寺もまた数多くの道場を直接把握することによって地方寺院の力を削ぎ、巨大化することに成功したのである。(続く)