蓮如は一般向けに工夫をこらし、実に効率的な布教方法を編み出している。この記事では、彼の編み出した独特の布教方法について紹介してみよう。特徴としては、主に3点が挙げられる。

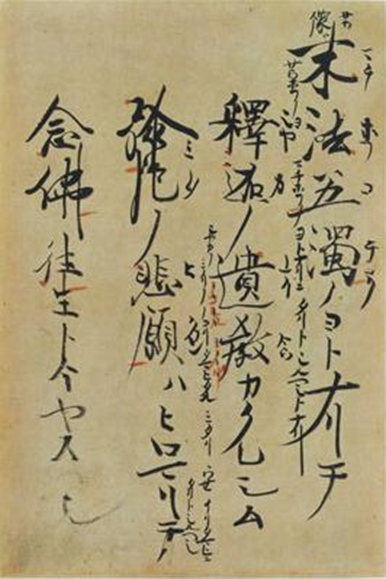

まずひとつ目は、前記事で紹介した「名号本尊」である。蓮如はこれを大量に書いて、信徒たちに惜しみなく送った。これを本尊として手を合わせ「南無弥陀仏と唱えよ」と指導したのである。

元々この名号本尊は、浄土真宗の開祖・親鸞が始めたことである。本願成就文の「聞其名号」の考え方に基づいた教えであり、蓮如はそれに倣ったわけであるが、これを採用したことが結果的に教線拡大の役に立ったのだ。

祈りをフォーカスするため、何がしかの対象を必要とするのは人間の性である。その中でも、最もポピュラーなものは仏像であるが、自分で刻んだ野仏程度のものならともかく、人はどうしても美術的価値のあるものを求めがちで、そうなるとそれ自体が別の価値を持ち、市場価格も跳ね上がっていく。

そんな仏像の代替手段として名号を授けたわけであるが、単なる名号であっても蓮如その人が手ずから大書したという点において、信徒たちにとっては大変ありがたいものであった。

また蓮如曰く「おれほど名號かきたる人は、日本にあるまじきぞと仰候き」というほど書きまくったから(その数は万を超えるようだ)、希少価値という点で値段がそこまで上がることもなく容易に入手することができた。なので各家庭に本尊を配置することが可能となったのである。

2つめ、勤行のやり方を改めた。本願寺はこれまでは1日に6回、それぞれの時間帯に読経を行う「六時礼讃」を行っていたのであるが、蓮如はこのやり方を全面的に改正し、朝・夕の2回のみ親鸞著作の「正信念仏偈」と「三帖和讃」を唱えるだけでよし、とした。

「正信念仏」は、親鸞の「教行信証」の末尾に記載されている偈文(げぶん)で、教えを七言60行120句にまとめたものである。内容としては、「浄土に往生できる、ただひとつの要因は信心することであり、念仏を唱えるということは往生できることに対する感謝を表現することである」といったものになる。若いころから研鑽を続けた結果、蓮如が「浄土真宗の教えの要を表現している」と結論づけたのが、この偈文なのである。

ではもうひとつの「三帖和讃」は何かというと、これは浄土真宗の開祖・親鸞が編纂した和讃集なのである。

和讃とは何か?昔から深遠な仏の教えに対して、分かりやすい日本語を用いてこれを誉めたたえる「声聞」という、唱和スタイルの歌謡があった。法会の際の奉讃供養に用いたもので、奈良期には既に成立していたと思われる。平安期に入り、これが更に発展し韻を踏み、七・五調の句を連ねて作られたリズミカルな仏徳賛美の歌「和讃」となった。

親鸞はこの和讃に注目し、これを庶民向けに編纂したのである。そしてこれを一般向けのテキストとして使用したのであった。

教義のテキスト化自体は、かつて根来寺の頼瑜が先鞭をつけて以来、各宗派でも行われてきた行為であるが、その殆どは「難解な経典を漢文で解説」したものであった。

従来の旧仏教で使用されていた漢文テキストと、親鸞の和讃テキストを比較すると、そもそも向かっていく方向性が違うことに気づく。従来のテキストは教義を如何に深堀りして研究するかを目的としたもので、学術書に近い性格のものである。当然、読み手には相応の知的レベルが必要とされるし、解読するためには教え導いてくれる教師も必要であった。

要するに学僧による学僧のためのテキストであり、大学の講義で使用するような類のものなのである。漢文で書かれたこうした解説書は、学問的には高度なレベルなものであるのは間違いないが、人間の内面に関わる信仰を表現するには適していないといえる。

しかし親鸞のテキストは違う。まず対象が学僧ではなく、一般信徒なのである。原始的なスタイルではあったが、信仰そのものにフォーカスを当て「人は如何に生きるか」を導く意図で、一般向けに編纂されたものなのだ。それには生の言葉である、慣れ親しんだ日本語で書かれていなければいけなかったのだ。

偈文である正信念仏と違って、三帖和讃は平易な日本語で書かれているから、蓮如はこれを大衆向けにふさわしいものとして、勤行に採用したわけである。また全文を唱えるのではなく、1回に読むのは6首ずつという「回し文」方式を採用している。

この新しい形の勤行は、生きるのに忙しい在家門徒らの生活の負担にならないものとなったから、教線の拡大にやはり役立ったのであった。

以上2つはしかし、本願寺教団が大躍進した理由のあくまでも補助的な要因に過ぎない。最後にあげる3つめ、蓮如が編み出したユニークな布教方法こそが、爆発的ともいえる本願寺教団拡大の最大の要因なのである。

次回の記事では、カイジ風にいうと「ウイルスのように増殖する、悪魔的布教方法っ・・・!!」ともいえる、その秘密について紹介してみよう。(続く)